为了让残疾人毕业生实现职场梦想,各地从实际出发多措并举,千方百计拓展渠道、搭建平台。在上海,市区两级残联与相关高校、人社部门紧密联系、携手发力,推出“一人一档”“一人一策”、跟踪服务直至就业等举措,努力做到——“就业路上,一个都不能少”。

上海市高校残疾人毕业生就业招聘会现场(资料图)

“一人一策”助就业

“我们正持续推进《上海市促进残疾人就业行动方案(2023-2024年)》各项行动落实落地,通过市区联动,识别锁定帮扶对象,整合高校教育与社会企业资源,为在读残疾人大学生和应、历届残疾人大学毕业生提供服务。”近日,记者从上海市残疾人联合会相关负责人处了解到一组数据:依托“阳光201”平台,上海高校应届残疾人毕业生、残疾人新生技能培训已开展5场,服务2000余人次;开展就业支持、学业支持60余人次。同时2023届残疾人毕业生就业跟踪服务和在校大学生见习推荐与指导工作也在火热进行中。

张闻(化名)是上海海洋大学英语专业本科毕业生,因为视力障碍,她在求职时遇到诸多困难,给数十家单位投递的简历全都“打了水漂”。

“每次都是在面试时,招聘单位详细询问了我的视力情况后,再也没了下文。”一次次面试时受挫,张闻深感是招聘单位担心自己低视力会影响工作,从而不愿录用。为此,她陷入深深的悲观和自责中。

就在这时,宝山区残疾人劳动服务所向张闻伸出了援手,职业指导师张慧华主动与她对接。在了解张闻的专业特长与个性特点后,张慧华在区内多家人力资源网站上寻找合适的工作岗位。

终于,一家专业从事集装箱生产、出口的企业让大家看到了希望。该公司所需的英语人才恰巧与张闻所学专业吻合,在与人事部门反复沟通后,这个始终不曾放弃的姑娘成功走上了工作岗位。

“对于残疾人大学生而言,找到工作只是开始,之后还会遇到很多曲折和困难。”张慧华告诉记者,这些年来接触过不少与张闻有类似求职经历的残疾人大学生,宝山区残联专门为他们建立了信息管理库,与人社部门的就业信息网联网,目前库中存放着100多位历年毕业学生的信息。通过数据比对、实时跟踪,及时了解残疾人大学生最新就业动态,一旦发现有下岗、失业等情况,会及时与他们取得联系。

记者在采访中还了解到,上海市残疾人就业服务中心全体党员与各区就业情况特殊的大学生结对,提供就业服务并完善大学生“一人一策”就业服务档案,确保每位有就业意愿的残疾人毕业生能够获得3次以上的就业推荐机会。

线上搞活动 线下勤走动

今年5月21日,第33个“全国助残日”当天,在主题为“促进残疾人就业增收,创造幸福美好生活”暨上海市第24次助残周直播带岗活动中,多家企业招聘负责人通过直播进行企业及岗位介绍,观看人次共计5万余人。

“就业路上,一个都不能少。我们计划在8月再开展1次直播带岗活动。”上海市残联相关负责人告诉记者,线上搞活动,线下还要勤走动。

记者在采访中了解到,自今年2月起,黄浦区残联就与2023届高校残疾人毕业生取得联系,了解他们的就业意愿及实习状况,收集简历、推荐合适的实习单位。与此同时,还在中国残疾人服务平台建档,动态了解和更新他们的就业状况。

当得知应届视障毕业生小吴的求职之路并不顺当,黄浦区残联工作人员立即为他推荐合适的工作岗位,通过面对面、微信等形式帮助小吴重树求职信心,同时邀请人力资源机构的职业指导老师帮助他优化简历和开展帮扶。

随后,职业指导老师与街道、居委会沟通,细致了解小吴的生活、学习、实习情况以及区残联、街道、居委会对小吴的就业服务进展。随后,通过对小吴就业能力的分析,帮助他对自身职场优势和外部劳动市场有了正确认识。目前小吴正朝着顺利就业的方向努力奔赴。

与此同时,各个高校也在为推动残疾人大学毕业生的就业竭尽全力。

吴斐患有听力障碍,是上海应用技术大学首届特教班本科毕业生。出于对残疾人事业的热爱,毕业之后她放弃央企的工作,回到母校担任特教班专职辅导员。除了负责四个年级的特教学生的事务外,她还担任专业课、就业指导老师,其中最重要的一项工作,是为残疾人毕业生找到较为满意的工作。

担任特教辅导员7年来,吴老师除了与学校就业办、上海市残联保持密切沟通,还与多家人力资源和猎头公司保持密切联系。

“为残疾人大学生找工作不分高峰期和低谷期,只要有机会,我就会毫不犹豫出手推荐。”吴老师告诉记者,她曾在一场公益活动中结识一家知名企业的人力资源负责人,之后多次主动联系,并积极把特教班学生的个人简历提供给该公司。经过数月沟通,在充分了解推荐学生情况之后,最终该公司向特教班同学敞开了大门。

在吴斐的努力下,已经有6名特教班毕业生入职该公司,进入公关部、传媒部等部门工作。

“一对一”量身帮扶

与健全大学生相比,尽管残疾人大学生就业稳定性正在逐步提高,但仍面临着总体就业机会偏少、就业能力和潜力尚未得到充分发掘、职场融入难、社会接纳度低等困难。

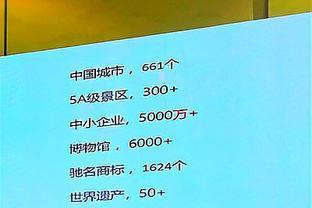

从2019年起,上海市建立“一人一档”制度,即从残疾人大学生入学那天起,残联、学校就为每位入校学生建立学习和就业档案,主要记录适应性培训、职业规划、技能培训、入职企业等情况。记者看到,仅其中记录的技能培训内容,就包括电脑编程、直播带货、手机维修、插花,以及心理、面试等100多项。

“一人一档”结合心理测评、职业能力测评情况,能帮助残疾人毕业生和在校学生更好地了解自己、完善自己。有了这个档案,在“毕业季”时,就能以残疾人大学生实际就业优势和难点为出发点,为他们量身定制职业指导和求职策略。

事实上,即便进行了面试技巧、心理培训等准备,不少残疾人大学生在求职过程中仍然会遇到难题。为了帮助他们尽快走上工作岗位,每年毕业前夕,上海市残疾人就业服务中心都会举办专场招聘会,各区残疾人劳动服务所还会进行“一对一”残疾人大学生求职推介,“少则三五次,多的超过10次”,尽力使绝大多数残疾人大学生拥有一份稳定的工作,得以在生活中自食其力。

为了让残疾人大学生尽快走上工作岗位,上海市残疾人就业服务中心还精准识别、“一对一”帮扶,以“走出去”和“请进来”相结合的方式持续开展访企拓岗促就业专项行动,做好岗位开发和岗位推广工作。

上海市残疾人就业服务中心提供的数据显示,近5年来,上海残疾人大学生的就业率一直保持在98%以上,其中去年和前年达到100%。

在上海,越来越多残疾人大学生在社会力量的关爱与帮助下,稳定就业、快乐生活。

原文刊登于2023年7月25日《人民政协报》第9版

记者:顾意亮