引言

戈夫曼在《现实生活中的自我呈现》中认为,在日常社会交往中,个体通常借助各式各样的表达与呈现进行自我形象构建与管理,让他者形成自我期待的“个人形象”。

并将此行为称为“社会表演”,其中,社会便是舞台,而个人的社会化表达便是表演,该表演可分为前台与后台。

就前台表演而言,长期活跃于网络社区的“打工人”在朋友圈、微博、短视频等新型社交舞台上进行“自嘲”的自我表演。而观看相关“语录”的受众便是坐在台下的观众。

他们在以“自嘲”为主题的剧场里,共同欣赏一场关于身份焦虑的主题表演。

自嘲是演出的主旋律,趣味表情包、谐音梗、对仗语句是演出的道具,演员们以自嘲的方式,希望最大程度降低自身的话语攻击性。

提升内容受众的接受度与好感度,在传播语境中能够吸引到更多注意力资源。此时的“打工人”类似于西方喜剧体系中的“小丑角色”,蕴含些许“哗众取宠”之意。

处于后台的“打工人”或许没有前台那么光鲜亮丽,在精彩演绎与话语狂欢背后,或许是为了涨粉吸睛的处心积虑。

或是为了在社交平台上展现自我“幽默”、“紧跟热点”、“会玩梗”等美好形象,又或是难以忍受现实生活的重重压力后的本色出演。

无论出于何种目的,后台表演的“打工人”并没有前台演员的光鲜亮丽,他们承受着生活的重压,经受着社会的拷打,面临着内卷的职场环境,并在难以跨越的阶层鸿沟前唉声叹气。

而上述这些困境与困难,正是前台演出最真实、最动人的剧本,支撑着前台演出的情绪演进,打动着观众席上的每一位“打工人”。

“打工人语录”中的身份迷惘分析

网络群体一方面以“打工人”来是界定职业身份,另一方面也用这个标签来传递自身的职场状态,“打工人语录”在一定程度上反映了当下网络群体的职业定位和对自己社会身份的认知。

同辈压力是指因害怕被周围的人排挤而忽视自我真实想法,并选择与其他人保持一样观点。互联网连接了世界各地相对独立的个体,缩短了明星、网红和成功人士与我们之间的距离。

使得同辈压力不再局限于传统的同学、朋友等熟人社交之中,无形之中也加剧了同辈压力带来的窒息感。

例如互联网企业逐渐开始鼓励有能力的年轻人进入管理层,对企业的未来发展而言是有益的,但对于以年轻人为主力军的网络群体而言,也在潜移默化中加剧了职场里的同辈压力。

如以下样本:“早晨我把‘早安打工人’发给了数位好友,无一人回复。后来我才意识到,打工的只有我一个!”

“我”与“数位好友”身份不同,他们是“人上人”,“我”是“打工人”,这种周遭的同辈压力时刻侵蚀着身份普通的“打工人”,他们只能在“打工人语录”中传递身份焦虑,表达对身份感到迷惘的心理。

“打工人”将自己与身为富二代和关系户的同事对比,一边调侃自己的平庸身份。

一边透露出对有“身份”的同事们的羡慕,在与同事们巨大身份差距中,用自嘲来掩盖对自我身份的无奈。

对阶层固化的无助,目前,中国社会正处于快速发展和经济转型时期,社会发展在不断提高着人们的生活质量,然而这种改变并不是绝对公平的,面对巨大的竞争压力。

越来越多“寒门难出贵子”等阶级固化的言论在网上流传,而对于身处这个时代的网络群体而言。

在各种职场和生活的重压下,他们选择通过“打工人语录”这一载体来表达对阶层逐步固化的无助情绪。

如以下样本:“只要我够努力,老板一定会过上他想要的生活!”无论“打工人”多拼多努力,始终是在为老板打工,自己依然摆脱不了“打工人”的身份,表达了这种利益阶层固化是“打工人”无法凭一己之力改变的无助心理。

对内卷矛盾的妥协

“内卷”同样也在《咬文嚼字》编辑部评选出的2020年度十大流行语中。原作为社会学的术语,内卷指的是当社会文化模式发展到一定程度后遭遇瓶颈。

或在一定阶段内不能顺利突破的情况。而现在,内卷的含义发生了变化,多被用来表示某个领域发生了过度竞争,导致人们进行相互内耗的状态。

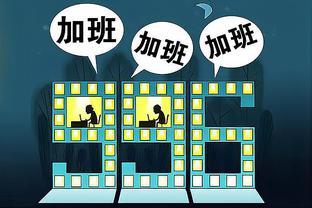

“内卷”更多指的是职场中非理性的竞争。在面对内卷矛盾时,“打工人”需要投入更多的精力和成本,但又不能相应地获得更多回报。

而对于社会而言,整体的内卷化又引发行业或者社会降低效率,即为了实现同一目标却要花费更多资源。

不同岗位的“打工人”逐渐被带入非理性竞争,持续内耗,生活压力和社会心理压力也逐渐增大。

作为一种社会现象,“内卷”跟“打工人”一样,都是社会发展和人们追求更高水平生活条件的内心驱使下的结果,即便是厌恶内卷,但“打工人”又不得不加入这场内耗。

如以下样本:“过了零点就是工作日,打工人的早安从零点开始。加油!打工人!”“我是自愿来上班的。”

无论是“打工人”还是“内卷”的人,他们都清楚地知道自己想追求的东西是什么,同时“打工人”也明白自己的现状与希望的差距,但他们无法阻止内卷。

“打工人语录”便是他们对待快速发展的互联网时代里“内卷”这种不理性竞争的暂时妥协,同时也通过参与这场语言狂欢来稍稍释放在职场中在社会中被持续内耗的心。

“打工人语录”中的身份认同分析

只有交流对象具有该相似的意义空间,“打工人”才能以“打工人语录”的话语狂欢找到情感共鸣,互诉焦虑,在共同嘲解中寻求到身份的认同。

对努力打拼的肯定,对于多数身处不同岗位的工作者而言,无论性别、年龄、薪资,无论是写字楼里的上班族,还是奔波在大街小巷的外卖员。

他们都是为了生活和梦想而拼搏的“打工人”,虽然“打工人”清楚自身与财富持有者的差距,但是他们仍然坚信通过自己的努力打拼,未来也能实现财富自由。

因此他们带着对未来的期待加倍努力工作。与此前流行的“咸鱼”“程序猿”等相比,如今的“打工人”心态更加平和,少了一些卑微自轻意味。

“加油打工人,不气馁生活依旧继续。”当“打工人语录”被主流媒体用来讨论社会话题时,会将“打工人”与努力奋斗的正面形象相联系,并且用官方话语为“打工人”发声。

不断消减了“打工人”最初自我矮化的身份认同,重新构建了“打工人”被主流文化接纳的新涵义,使得其消极意义弱化后,所有“打工人”都跨越了身份差距,获得了群体情感共鸣。

对平凡生活的笃定,在这些自我嘲解的群体中,很多都是漂泊异乡为各自目标奋斗的“打工人”,他们可能没有太多实力和背景,没有较高的文化水平。

他们带着梦想来到职场,可能梦想很平凡,但他们依然为了自己的梦想愿意一步一步努力,他们在追求平凡的幸福感里用自己的方式实现着自我价值。

“你在拼多多到处找人砍价,他在滴滴打车求人助力,我在电子厂拧螺丝拧到凌晨,我们都有光明的未来。”打工不只是为了谋生,更是个人实现自我价值和社会价值的方式。

“打工人语录”是对平凡生活的感受,是“打工人”对疲惫工作的调侃。相比过去,新时代的“打工人”物质水平和工作环境都大幅提高。

面对生活和职场的种种困难,他们以更加自信和包容的态度去努力拼搏,在困境中坚持,在不甘中奋斗,在平凡中笃定。

对坚强意志的歌颂,在面对生活和工作的重压下,“打工人语录”是人们释放压力的渠道,不同岗位、不同身份的“打工人”在这里找到群体归属感。

虽然都身心疲惫,但仍然通过自嘲来给自己以及其他“打工人”鼓劲,相互取暖,即便是苦中作乐,也能够获得短暂的欢愉,重拾对生活的希望和对未来的乐观态度。

还有一些语录用夸张的故事情节表达出对“打工人”坚强意志的赞扬。“今天去看牙医,牙医问我:年纪轻轻的牙齿怎么磨损这么严重?我说这些年,我都是咬着牙过来的。加油,打工人!”

“打工人语录”不仅是鸡汤式的鼓舞,它也是这个奋斗时代的写照。“打工人”的世界里没有“容易”二字,面对职场和生活的各种挑战,他们表面戏谑内心却暗自下功夫。

无论企业高管、售货员还是外卖小哥,无论身居写字楼还是穿梭在马路街头,大家都是一样的“打工人”,“打工人语录”不乏是消除身份区别后对群体情绪的共鸣和对坚强意志的歌颂。

“打工人语录”是一种典型的自嘲现象,其后是关于身份迷惘与认同的矛盾与博弈。当自嘲作为一种娱乐时,“打工人”容易在娱乐商品的消费中产生身份分裂的迷惘与失序。

当自嘲作为一种反讽时,容易造成“打工人”认同的泛滥与缺失。当自嘲是一种延异时,“打工人”在其间可以享受暂时的“权力悬置”。

娱乐:身份分裂的迷惘与失序

从消费主义出发,娱乐商品承担起了个体身份“区隔”的角色,因为消费的关键在于寻找自己独特的身份。

然而,个体在不同的话语空间消费,实现娱乐消费行为的多样性,信息爆炸与消费符号过剩导致了受众身份的碎片化。

然而,不断延展的话语空间令他们戴上各式各样的兴奋面具,但无法为他们提供更加有意义、有秩序的生活。

正如彼得·科斯洛夫斯基在《后现代文化》一书中认为,后现代主义中,身份认同不会一成不变,而是被肢解成一地思想碎片。

而自我分裂通常伴随着较强的自我混乱、空虚感,因为身份象征的瓦解,意味着意义的消亡。就符号学而言,意义的破碎只意味着秩序的流失。

作为一种娱乐消费,“打工人语录”是众多商品消费中的一个,他们可以找到当前社会系统在各方面的不完善,并用自嘲这种方式将此无限放大。

与此同时,他们也确定这种不完善似乎是永恒的,对此尽管义愤填膺,但在现实的举动上却呈现出“飘忽”之态。

他们在消费多元的话题里获得了娱乐带来的快感,也收获了不同身份。但由于生活被网络碎片化分裂开来。

网络空间内被分裂的话语成为交流的实质,但在分裂的话语之外,“打工人”并没有完整的立足之地。

在不同的分裂话语中,“打工人”被不断地催促着脱胎换骨、精神焕发,吸纳足以丰富生活的内容,嘲弄无法改变的现实。

随后,这种无处落脚的迷茫趋驱使生活必须回归于现实,而这些破碎的话语在“打工人”的自嘲中演变为新的流行,“打工人”在自己拼贴创造的网络流行里实现了安慰性回归。

而这,正是一种在“生活边缘反对形式本身的形式”,而这种形式在分裂的网络环境中不断地循环着。

对于当前网络青年群体而言,他们占据了天然的娱乐资源,有着更强的互动兴趣与动力,于是当他们对身份的分裂需要靠娱乐获得暂时的抚慰时,各式各样的网络流行的创造便成为了他们的首选。

结语

“打工人语录”作为全新的话语流行,只是众多网络流行中的一个小热潮,只是身份分裂循环中的一次安慰性回归,但其体现出了网络青年群体严重的身份分裂焦虑。